ヒヤリハットから作成する

バリアフリーマップ

チーム:新しい学校のLiDARズ

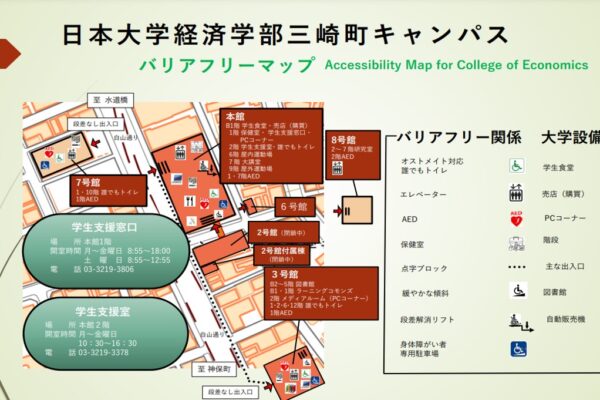

本作品は、現在web上で公開している日本大学経済学部のバリアフリーマップの問題点を指摘し、ヒヤリハット調査から明らかになったバリア箇所の情報を共有できる新しいバリアフリーマップを作成することである。ビルキャンパスを利用する学生・教職員(170名以上)を対象に調査を実施した。また、調査から得られた結果から階段などの段差をiPhoneLiDAR、床の滑りやすさを摩擦計で定量化し、潜在的な危険個所を可視化したバリアフリーマップを作成することができた。

目的

近年、日本におけるダイバーシティの取り組みや考え方が拡がっている。ダイバーシティ(多様性)とは、人種・年齢・性別・能力・価値観などさまざまな違いを持った人々や組織や集団において共存している状態を示している。人口オーナス期(4歳以下65歳以上の人口合計の比率が高い状態)に突入した日本では、少子高齢化に伴う労働力の減少によって女性の社会進出を促す流れや積極的な外国人労働者の受け入れが進み、ダイバーシティが浸透し始めている。各大学においてもダイバーシティ推進を宣言する事例が多くなっており、2024年時点で約180機関となっている。私たちが在籍する日本大学は2024年4月28日にダイバーシティ推進宣言を行った。この宣言が題目に終わらず実行されるように4つの活動の基本方針が定めている。① 意識改革・啓発、②環境・体制整備、③意思決定における多様な意見反映、④キャリア形成/機会の保証である。本作品では、② 環境・体制整備で掲げる「全ての構成員がその個性と能力を最大限発揮できる就学・就業環境の整備」に着目した。

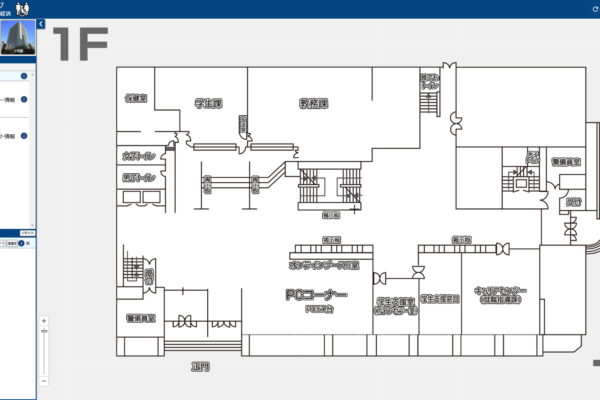

日本大学経済学部で公開されていたバリアフリーマップは階数ごとの表示がない、トイレや階段などの配置がわからないなど多くの課題があった。そこで、従来のバリアフリーマップではわかりにくかったバリアフリー箇所およびバリア箇所がわかるような新しいバリアフリーマップを作成することが目的である.学校で当事者にあたる学生(1年~4年)・教職員を対象にヒヤリハット体験について調査を実施した。ヒヤリハット調査から得られた結果から階段などの段差をiPhoneLiDARを用いて点群データ化や床の滑りやすさを摩擦計で定量化し、潜在的な危険個所を可視化したバリアフリーマップを従来の公開方法より直感的に把握しやすいwebマップ(地理院地図ベース)を用いることで事故の防止を目指す。

作品の説明資料(youtube)

日本大学経済学部の校舎(ビルキャンパス)

経済学部の校舎の中で本館が最も古く1967年に完成した。そのため、バリアフリーに対応していない箇所が多く残っている。2002年に竣工した7号館はハートビル法(1994年制定)に対応している。最も新しい3号館は2017年に竣工しており、学校施設のバリアフリー化推進指針(2004年)やバリアフリー法(2006年)にも対応している。

ヒヤリハット

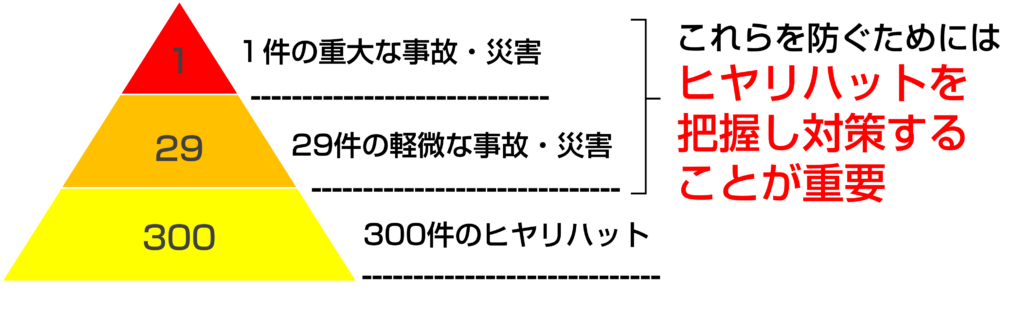

ヒヤリハットとは、日常的に危険だと思うところや不自由だと思うところで「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりするような危険なことが起こったものの、幸い事故や災害には至らなかった事象のことを指す。このようなヒヤリハットを撲滅することが、重大な事故や災害を未然に防ぐことにつながる。

ハインリッヒの法則

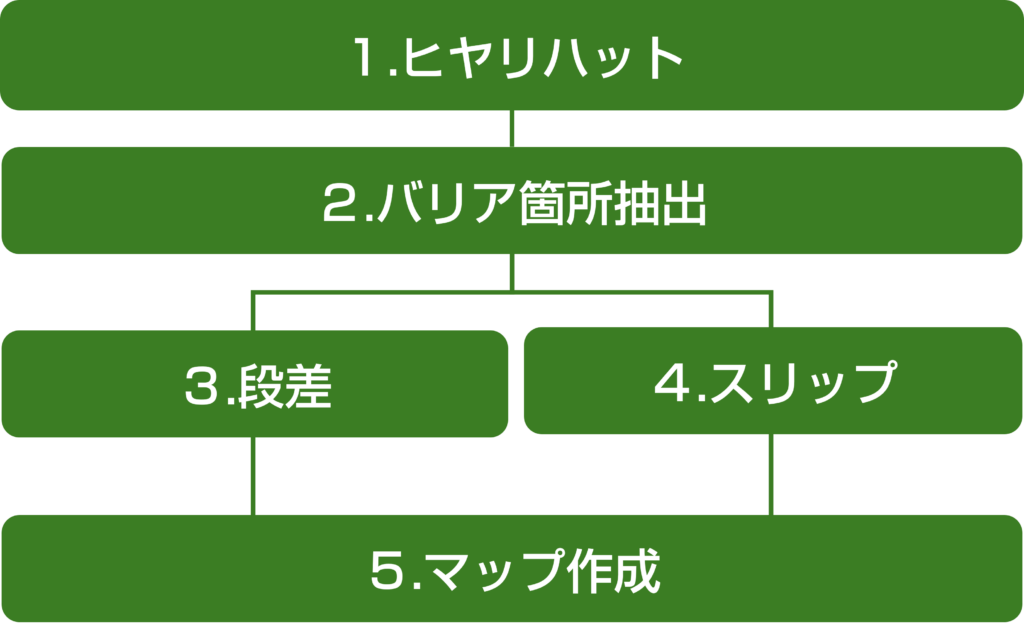

研究の流れ

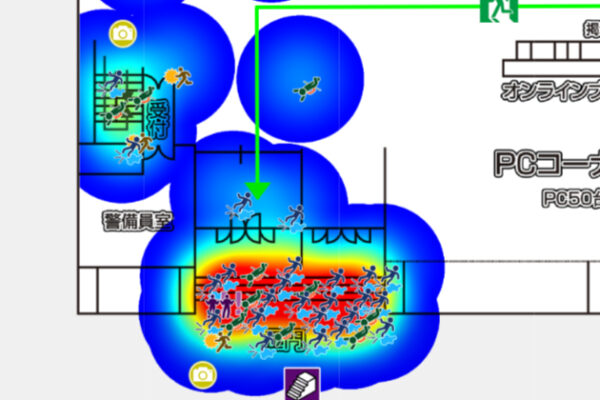

学生、教職員(約170名以上)を対象にアンケートによるヒヤリハット調査を実施した。内容は、発生日時(わかる範囲)や天気、具体的なヒヤリハット体験(自分がヒヤリとしたのか、他人にヒヤリとさせれたか、他人のヒヤリを目撃したのかなど)、場所(地図に印を付ける)などを記述式で行い、キャンパス内のバリア箇所を特定した。

次に、段差に関するバリア箇所はiPhone LiDARで段差や階段の幅などを計測し点群データ化した。また、雨天によるスリップに関するバリア箇所はポータブル摩擦計で摩擦係数を測定した。

これらから潜在的な危険個所を含むバリアフリーマップを作成した。

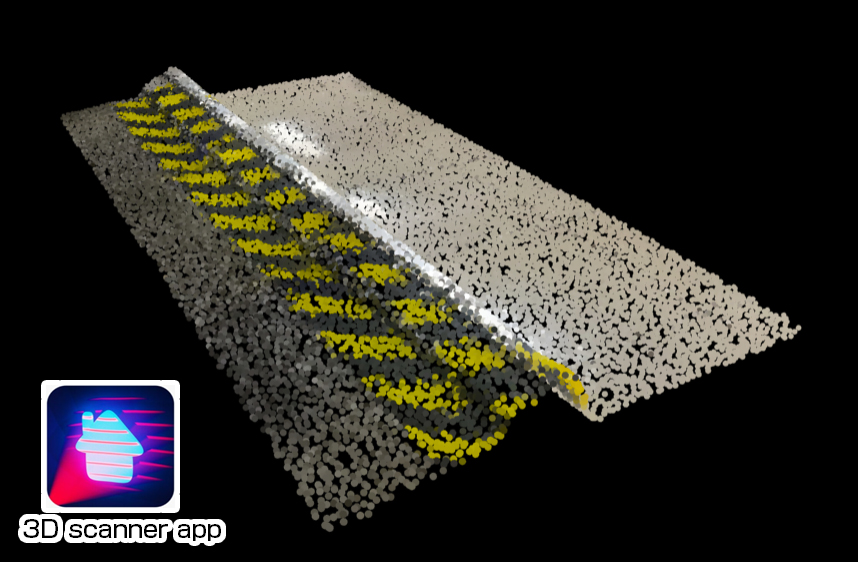

iPhone LiDARで計測

段差に関するバリア箇所はiPhone LiDARで段差や階段の幅などを計測した。無償アプリ「3D scanner app」を用いて3次元計測を実施し、さらにブラウザ上で好きな角度から自由に閲覧できるようにした。これらのデータは無償でダウンロードできる。

TYPE37

ポータブル摩擦計で計測

ポータブル摩擦計は2つの物体が接している面の摩擦係数を計測する。

実際の学校環境を再現するために、ポータブル摩擦計に靴底を想定したゴムを取り付けて、雨で濡れた状態・乾いた状態で階段や廊下などを最低5回以上計測し、平均値をその物体の代表値とした。

雨で濡れた状態になると摩擦係数が約10~40%程度低下し滑りやすくなることがわかった。

アーバンデータチャレンジ2024